大杉繁

おおすぎ しげる 大杉 繁 | |

|---|---|

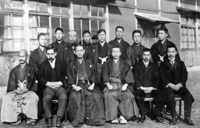

京都帝国大学勤務時の大杉 | |

| 生誕 | 1885年11月1日 静岡県浜松市 静岡県浜松市 |

| 死没 | (1971-12-18) 1971年12月18日(86歳没) |

| 居住 |  日本 日本 |

| 国籍 |  日本 日本 |

| 研究分野 | 農学 |

| 研究機関 | 盛岡高等農林学校 大原奨農会農業研究所 京都帝国大学 岡山農業専門学校 静岡県立静岡農林専門学校 静岡県立静岡農科大学 静岡大学 静岡県教育委員会 静岡女子短期大学 |

| 出身校 | 東京帝国大学農科大学卒業 |

| 主な業績 | 酸性土壌の研究 土壌の酸性化の機構の解明 湛水状態土壌の研究 |

| プロジェクト:人物伝 | |

| テンプレートを表示 | |

大杉 繁(おおすぎ しげる、1885年11月1日 - 1971年12月18日)は、日本の農学者(土壌学)。学位は農学博士(1920年)。静岡女子短期大学名誉学長、京都大学名誉教授。

盛岡高等農林学校教授、財団法人大原奨農会農業研究所化学部部長(初代)、京都帝国大学農学部教授、京都帝国大学農学部学部長(初代)、岡山農業専門学校校長(初代)、静岡県立静岡農林専門学校校長(初代)、静岡県立静岡農科大学学長(初代)、静岡大学農学部教授、静岡大学農学部学部長(初代)、静岡大学学長(第2代)、静岡大学工業短期大学部学長(初代)、静岡大学法経短期大学部学長(初代)、静岡県教育委員会委員長、静岡女子短期大学学長(第2代)などを歴任した。

概要

静岡県出身の土壌学を専攻する農学者である[1]。酸性土壌の研究においては世界的な権威とされている[1]。土壌が酸性化するメカニズムを解明し[1]、学界の論争を決着させたことで知られている[1]。盛岡高等農林学校[1]、大原奨農会農業研究所[1]、京都帝国大学[1]、岡山農業専門学校[1]、静岡県立静岡農林専門学校[1]、静岡県立静岡農科大学、静岡大学[1]、などの教育・研究機関に勤務した。岡山農業専門学校[1]、静岡県立静岡農林専門学校[1]、といった教育機関では校長を務め、静岡県立静岡農科大学、静岡大学[1]、静岡大学工業短期大学部、静岡大学法経短期大学部、静岡女子短期大学[1][2]、といった教育機関においては学長を務めた。

来歴

生い立ち

1885年(明治18年)11月1日、静岡県浜松市にて生まれた[1]。上京し、国が設置・運営する東京帝国大学に進学した[1][† 1]。当時の東京帝国大学は分科大学制を採っており、東京帝国大学の農科大学にて学んだ[1][† 2]。1909年(明治42年)、東京帝国大学を卒業した[1]。それに伴い、農学士の称号を取得した[† 3]。なお、1920年(大正9年)に農学博士の学位が授与されている[1][† 4]。

農学者として

国が設置・運営する盛岡高等農林学校に採用され[1][† 5]、講師として着任した[1]。のちに教授に昇任している[1]。その後、財団法人である大原奨農会農業研究所に採用され[1][† 6]、1914年(大正3年)に化学部の初代部長として着任した[1]。

1923年(大正12年)7月、国が設置・運営する京都帝国大学に転じ[1][† 7]、教授に就任した[1]。当時の京都帝国大学では農学部の創設を目指して準備が進められており[1]、大杉もそれに参画する[1]。農学部が正式に発足するとその教授を務め、1924年(大正13年)5月23日から同年11月17日にかけて初代学部長を務めた[3]。太平洋戦争の戦火の中を生き延び、1946年(昭和21年)1月に京都帝国大学を退職した[1]。

1946年(昭和21年)4月、岡山県により設置・運営される岡山農業専門学校の創設に携わり[1][† 8]、初代校長として着任した[1]。

1947年(昭和22年)4月、静岡県により設置・運営される静岡県立静岡農林専門学校の初代校長として着任した[1][† 9]。静岡県立静岡農林専門学校は1950年(昭和25年)に静岡県立静岡農科大学に昇格することになったが[† 10]、引き続き初代学長としてかじ取りを続けた。また、在校生が卒業するまでの間は、静岡県立静岡農林専門学校は並行して存続するため、1951年(昭和26年)3月に廃止されるまでそちらの校長も兼任していた。その後、静岡県立静岡農科大学が国により設置・運営される静岡大学に移管されることになり、1951年(昭和26年)に農学部が誕生した。その結果、静岡大学に転じて農学部の教授に就任するとともに、初代学部長に就任した。ただし、在学生が卒業するまでの間は、静岡県立静岡農科大学は並行して存続するため、1955年(昭和30年)9月に廃止されるまでそちらの学長も兼任していた。なお、静岡大学においても、1953年(昭和28年)10月13日から1956年(昭和31年)10月12日にかけて学長を務めるなど[4]、要職を歴任した。1953(昭和28年)に開設された工業短期大学部や、1955年(昭和30年)に開設された法経短期大学部においても、学長を兼務していた。1956年(昭和31年)、静岡大学を退職した[1]。

その後、静岡県教育委員会の委員となり、委員長も務めた[1]。なお、静岡県により設置・運営される静岡女子短期大学の学長である鈴木弘が急逝したため[2]、その後任として大杉の起用が取り沙汰された[2]。しかし、既に静岡県教育委員会に勤務していたことから専任の学長には就任できず[2]、代わって1956年(昭和31年)11月に静岡女子短期大学より名誉学長の称号を授与された[2]。その後、正式に学長に就任することになり[2]、1958年(昭和33年)4月から1962年(昭和37年)まで務めた[2]。

学究活動以外にも、総理府の機関である日本学術会議の会員も務めるなど[1][† 11]、さまざまな公職も歴任した。1971年(昭和46年)12月18日に死去した[1]。

研究

専門は農学であり、特に土壌学に関する分野の研究に従事していた[1][5]。酸性土壌に関する研究においては世界的権威とされている[1]。

当時の農学者の間では、どのようなメカニズムで土壌が酸性化するのかが論争となっていた[6]。カリウム欠乏土壌を研究していた大工原銀太郎は、カリウム肥料を施用すると大麦の発芽や生育がむしろ悪化し[6]、硫酸カリウムに比べて塩化カリウムはよりいっそう悪化するという土壌を発見した[6]。さらに研究を進めた大工原は、この土壌が酸性化していることを明らかにした[6]。土壌が酸性化する原因として、大工原はアルミニウム抱水珪酸塩によるものだと主張した[6]。一方、酸性土壌の研究を重ねた大杉は、風化により塩基が流出して[6]、塩基に対する吸収力の強い膠質物が生じ[6]、これに中性塩を加えると塩基が吸収され遊離酸を生ずると指摘した[6]。大工原の説では、膠質粒子の表面に吸収されているのはアルミニウムイオンとされており[7]、「アルミニウム吸着説」[6]と呼ばれた。一方、大杉の説では、膠質粒子の表面に吸収されているのは水素イオンとされており[7]、「水素イオン説」[6]と呼ばれた。また、強酸塩により浸出されるアルミニウムについて、大工原は直接置換によるものと主張しており[7]、大杉は二次的に溶解されたものと主張していた[7]。そのため、大工原の説は「直接置換説」、大杉の説は「間接置換説」と呼ばれるようになった。これは世界中の農学者の間で論争を巻き起こしたが[1]、最終的に大杉が1918年(大正7年)に『Soil science』で発表した論文により[1]、間接置換説で決着させた[1]。また、湛水状態の土壌の研究についても取り組んだ[1]。

学術団体としては日本土壌肥料学会に所属しており[1]、1939年(昭和14年)には会長に就任した[8]。

人物

- 京都帝国大学の地蔵菩薩

- 京都帝国大学農学部の創設準備に参画したが、キャンパスを造成したところ、地蔵菩薩像が多数発見されたという。その時のことを振り返り「地ならしが進むとともに、あちこちから、お地蔵さんが相当沢山に出てきたが、当分はそのままに雨露にさらされておった」[5]と述懐している。ところが「農学部の創立の仕事が段々年を経るうちに、関係者の中には病気になったり、あるいは死亡した人もでた」[5]という。この事態を受けて「掘り出されたお地蔵さんのたたりだ」[5]との風聞が広まったことから、初代学部長であった大杉は「総長はじめ有志の寄附を集め、まずお地蔵さんを祭った」[5][† 12]という。なお、地蔵菩薩像を祀る際には「本館玄関前の広場で盆踊りも催され、なかなか盛況であった」[5]とのことだが「そのためかどうか、その後は関係者にひとりも故障は出なかった」[5]としている。

- 交遊

- 1951年(昭和26年)4月に静岡大学農学部の助手となった加藤芳朗は[9]、学部長の大杉から「土壌と地質との間の領域を研究してほしい」[9]と要望された。それをきっかけにして、加藤は新居から新所原の段丘など地形と土壌の関係について研究するようになった[9]。大杉からの要請について、加藤は「これで小生の将来が位置づけられた」[9]と述懐している。

略歴

- 1885年 - 静岡県浜松市にて誕生[1]。

- 1909年 - 東京帝国大学農科大学卒業[1]。

- 1914年 - 大原奨農会農業研究所化学部部長[1]。

- 1923年 - 京都帝国大学教授[1]。

- 1924年 - 京都帝国大学農学部学部長[3]。

- 1939年 - 日本土壌肥料学会会長[8]。

- 1946年 - 京都帝国大学退職[1]。

- 1946年 - 岡山農業専門学校校長[1]。

- 1947年 - 静岡県立静岡農林専門学校校長[1]。

- 1950年 - 静岡県立静岡農科大学学長。

- 1951年 - 静岡大学農学部教授。

- 1951年 - 静岡大学農学部学部長。

- 1953年 - 静岡大学学長[4]。

- 1953年 - 静岡大学工業短期大学部学長。

- 1955年 - 静岡大学法経短期大学部学長。

- 1956年 - 静岡大学退職[1]。

- 1956年 - 静岡女子短期大学名誉学長[2]。

- 1958年 - 静岡女子短期大学学長[2]。

- 1971年 - 死去[1]。

著作

単著

- 大杉繁著『大原農業研究所特別報告』1号、大原奨農会、1920年。全国書誌番号:43001526

- 大杉繁述『自給肥料の効用』帝國馬匹協會、1931年。NCID BA87354017

- 大杉繁著『土壤化學』3編、増訂版、養賢堂、1947年。全国書誌番号:46020511

- 大杉繁著『一般土壌学』改訂3版、朝倉書店、1948年。全国書誌番号:48002008

- 大杉繁著『一般土壌学』7版、朝倉書店、1948年。全国書誌番号:48012431

- 大杉繁著『土壌学概論』朝倉書店、1950年。全国書誌番号:50002821

編纂

- 大杉繁監輯『土壌化学』4編、増訂版、養賢堂、1948年。全国書誌番号:48007683

- 大杉繁監輯『土壌化学』5編、増訂版、養賢堂、1948年。全国書誌番号:54008811

- 大杉繁監輯『土壌化学』6編、訂正2版、養賢堂、1948年。全国書誌番号:48007684

- 大杉繁監輯『土壌化学』1編、再版、養賢堂、1949年。全国書誌番号:48007681

- 大杉繁監輯『土壌化学』2編、増訂版、養賢堂、1949年。全国書誌番号:48007682

- 大杉繁監輯『土壌化学』5編、訂再版、養賢堂、1950年。全国書誌番号:48007685

- 大杉繁監輯『土壌化学』6編、訂再版、養賢堂、1950年。全国書誌番号:48007685

監修

- 大杉繁監修『土壌化学』増訂版、養賢堂、1952年。全国書誌番号:52007613

寄稿、分担執筆、等

- 『農学講演集』2巻、2版、大原農業研究所、1931年。全国書誌番号:44047867

- 『農業夏季大学講演集』2回、富民協会、1931年。全国書誌番号:44044363

- 日本農学会編『日本農学会大会講演集』6回、日本農学会、1935年。全国書誌番号:46068885

- 『茶業組合創立五十周年記念論文集』1輯、茶業組合中央会議所、1936年。全国書誌番号:46064148

- 『農業藥劑座談會記――昭和十四年一月十四日開催』平和印刷、1936年。NCID BC08813882

- 大日本農会編『自給肥料改良増産及施肥改善講習会講演集』大日本農会、1939年。全国書誌番号:46055715

- 大阪毎日新聞社経済部編『農事指導教室』大阪毎日新聞社、1942年。全国書誌番号:46019783

- 鈴木梅太郎編『農芸化学全書』改訂3版、朝倉書店、1942年。全国書誌番号:46043711

- 麻生博士喜寿記念会編『土壌肥料新説』3版、養賢堂、1952年。全国書誌番号:52009032

- 静岡大学10年史編集委員会編『静岡大学十年史』静岡大学、1962年。全国書誌番号:63000019

脚注

註釈

- ^ 東京帝国大学は、1947年に東京大学に改組された。

- ^ 東京帝国大学農科大学は、1919年に農学部に改組された。

- ^ 農学士の称号は、1991年7月1日以降の学士(農学)の学位に相当する。

- ^ 農学博士の学位は、1991年7月1日以降の博士(農学)の学位に相当する。

- ^ 盛岡高等農林学校は、1944年に盛岡農林専門学校に改組された。

- ^ 財団法人大原奨農会農業研究所は、1929年に財団法人大原農業研究所に改組された。

- ^ 京都帝国大学は、1947年に京都大学に改組された。

- ^ 岡山農業専門学校は、岡山医科大学、第六高等学校、岡山師範学校、岡山青年師範学校と統合され、1949年に岡山大学が設置された。

- ^ 静岡県立静岡農林専門学校は、1950年に静岡県立静岡農科大学に改組された。

- ^ 静岡県立静岡農科大学は、静岡大学に吸収合併され、1951年に静岡大学農学部が設置された。

- ^ 総理府は、経済企画庁、沖縄開発庁と統合され、2001年に内閣府が設置された。

- ^ 「祭った」との表記は原文ママ。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az 日外アソシエーツ「大杉繁」『大杉 繁とは - コトバンク』DIGITALIO・C-POT。

- ^ a b c d e f g h i 「静岡女子短期大学と静岡女子大学の歩み」『母校の歩み | 母校の思い出 | おおとり会』静岡女子短期大学(昭和26年~43年)・静岡女子大学同窓会おおとり会。

- ^ a b 「歴代農学部長・農学研究科長」『歴代農学部長・農学研究科長 | 京都大学 農学研究科/農学部』京都大学農学研究科・農学部。

- ^ a b 「歴代学長」『歴代学長|静岡大学』静岡大学。

- ^ a b c d e f g 駒野徹「諸先達の言葉から」第二次農芸化学史編纂委員会編『農芸化学の100年』日本農芸化学会、1987年、175頁。

- ^ a b c d e f g h i j 飯村康二「酸性土壌の本質をめぐって」『化学と生物』6巻7号、日本農芸化学会、1968年7月25日、406頁。

- ^ a b c d 飯村康二「酸性土壌の本質をめぐって」『化学と生物』6巻7号、日本農芸化学会、1968年7月25日、407頁。

- ^ a b 『日本土壌肥料学会歴代会長・副会長』。

- ^ a b c d 加藤芳朗「大学の同級生かつ土壌研究の先輩」『ペドロジスト』53巻2号、日本ペドロジー学会、2009年12月31日、107頁。

関連人物

関連項目

外部リンク

- 大杉 繁 - Webcat Plus

- 表示

- 編集

| この項目は、学者に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(PJ:人物伝/P:教育)。 |

- 表示

- 編集

| この項目は、農業に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ウィキプロジェクト 農業/Portal:農業)。 |

- 表示

- 編集

| この項目は、静岡県に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(Portal:日本の都道府県/静岡県)。 |

- 表示

- 編集

| 学職 | ||

|---|---|---|

| 先代 鈴木弘 | 静岡女子短期大学学長 第2代:1958年 - 1962年 | 次代 松浦新之助 |

| 先代 (新設) | 静岡大学 法経短期大学部学長 初代:1955年 - 1956年 | 次代 山田良之助 |

| 先代 井口常雄 | 静岡大学学長 第2代:1953年 - 1956年 | 次代 山田良之助 |

| 先代 (新設) | 静岡大学 工業短期大学部学長 初代:1953年 - 1956年 | 次代 山田良之助 |

| 先代 (新設) | 静岡県立静岡農科大学学長 初代:1950年 - 1955年 | 次代 (廃止) |

| 先代 (新設) | 静岡県立静岡農林専門学校校長 初代:1947年 - 1951年 | 次代 (廃止) |

| 先代 (新設) | 岡山農業専門学校校長 初代:1946年 - 1947年 | 次代 春川忠吉 |

| 先代 (新設) | 京都帝国大学 農学部学部長 初代:1924年 | 次代 橋本傳左衛門 |

| 文化 | ||

| 先代 麻生慶次郎 | 日本土壌肥料学会会長 1939年 - 1941年 | 次代 三宅康次 |

静岡大学 | |

|---|---|

| 学部 | 人文社会科学部 | 教育学部 | 情報学部 | 工学部 | 農学部 | 理学部 |

| 大学院 | 人文社会科学研究科 | 教育学研究科 | 情報学研究科 | 工学研究科 | 理学研究科 | 農学研究科 | 法務研究科 | 連合農学研究科 | 創造科学技術大学院 |

| 附置研究所 | 電子工学研究所 | グリーン科学技術研究所 |

| 附属学校 | |

| キャンパス | 静岡 | 浜松 |

| 諸機関 | 静岡大学附属図書館 |

| | |

岡山大学学長 | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||

静岡県公立大学法人 / 静岡県立大学 | |

|---|---|

| 設置者 | |

| 旧設置者 | |

| 設置校 | |

| 学部 | |

| 大学院 | |

| 旧大学院 | |

| 旧研究所 | |

| 附属機関 |

|

| 学部・研究科・研究院 附置機関 |

|

| 短期大学部 | |

| 旧短期大学部 | |

| キャンパス | |

| 旧キャンパス | |

| 創設者 | |

| 歴代理事長 | |

| 歴代学長 | |

| 関連人物 |

|

| 前身校・前身団体 | |

| 前身校の長 | |

| 関連団体 |

|

| 関係校 | |

| | |