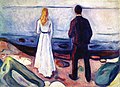

Mädchen auf der Brücke

|

| Mädchen auf der Brücke |

|---|

| Edvard Munch, ca. 1901 |

| Öl auf Leinwand |

| 136 × 125 cm |

| Norwegische Nationalgalerie, Oslo |

Mädchen auf der Brücke (norwegisch Pikene på broen, auch Die Mädchen auf der Brücke, in anderen Fassungen Frauen auf der Brücke oder Die Frauen auf der Brücke) ist ein Motiv des norwegischen Malers Edvard Munch, das er erstmals im Jahr 1901 malte. Es zeigt eine Gruppe von Mädchen oder Frauen, die sich am Landungssteg von Åsgårdstrand versammelt haben. Munch verarbeitete das Motiv mit unterschiedlichen Figurenkonstellationen zwischen 1901 und 1940 in insgesamt zwölf Ölgemälden und fünf Grafiken.

Bildbeschreibung

Der Vordergrund wird durch einen stark auf einen perspektivischen Fluchtpunkt zustrebenden Steg diagonal zerteilt[1] und übt mit der sich anschließenden Straße einen regelrechten „Tiefensog“ auf den Betrachter aus.[2] An das Geländer lehnen sich drei junge Frauen. Die erste vorn trägt ein weißes Kleid mit schwarzem Gürtel und hat lange, blonde Haare. Ihre Nachbarin hat ein rotes Kleid und trägt einen gelben Sonnenhut, unter dem zwei lange, braune Zöpfe herabfallen. Die dritte hat ebenfalls einen Zopf. Sie trägt ein grünes Kleid und ein rotes Kopftuch. Während die Blicke der beiden hinteren Mädchen in die Ferne gehen, hat die Blonde ihren Blick gesenkt und schaut in das dunkle Wasser.[1] Dort spiegelt sich eine mächtige Baumkrone, die beinahe die gesamte linke Bildhälfte ausfüllt und kompositorisch einen Gegenpol zum Steg mit den drei Frauen bildet. Der Baum steht in einem umfriedeten Anwesen mit weißen Mauern. Tief neben dem Baum steht ein gelber Mond.[3]

Interpretation

Das Bildmotiv geht laut Ulrich Bischoff auf eine von Munch vielfach miterlebte Alltagssituation zurück: Mädchen erwarten am Pier von Åsgårdstrand ihre Verehrer, mit denen sie ausgehen wollen, oder Frauen erwarten die Heimkehr ihrer Ehemänner.[4] Der aufgegangene Mond in der gleichwohl hellen Nacht gehört zu einer nordischen Sommernacht.[1] Es sind jedoch die Abweichungen von der realistischen Vorlage, die für Bischoff das Bild ausmachen. Durch die leuchtenden Kleider der Mädchen entsteht eine heitere Stimmung, die gleichzeitig durch den düsteren, bedrohlichen Schatten im Wasser kontrastiert wird. Gerade er scheint die jungen Frauen besonders anzuziehen, so wie es in anderen Bildern Munchs charakteristische „Mondsäule“ ist (z. B. Die Stimme). In Mädchen auf der Brücke gibt es keine Spiegelung des Mondes im Wasser, nur der dunkle Baum wird gespiegelt und tritt damit an die Stelle der „Mondsäule“.[5]

-

Die Stimme (1893), Öl auf Leinwand, 88 × 108 cm, Museum of Fine Arts, Boston

Die Stimme (1893), Öl auf Leinwand, 88 × 108 cm, Museum of Fine Arts, Boston - Sternennacht (1894–95), Öl auf Leinwand, 135,6 × 140 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

-

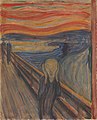

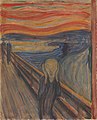

Der Schrei (1893), 91 × 73,5 cm, Norwegische Nationalgalerie, Oslo

Der Schrei (1893), 91 × 73,5 cm, Norwegische Nationalgalerie, Oslo -

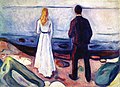

Zwei Menschen (1905), Öl auf Leinwand, 80 × 110 cm, Privatbesitz

Zwei Menschen (1905), Öl auf Leinwand, 80 × 110 cm, Privatbesitz -

Der Tanz des Lebens (1899–1900), Öl auf Leinwand, 129 × 191 cm, Norwegische Nationalgalerie, Oslo

Der Tanz des Lebens (1899–1900), Öl auf Leinwand, 129 × 191 cm, Norwegische Nationalgalerie, Oslo -

Die Frau in drei Stadien (1894), Öl auf Leinwand, 164 × 250 cm, Kunstmuseum Bergen

Die Frau in drei Stadien (1894), Öl auf Leinwand, 164 × 250 cm, Kunstmuseum Bergen

Hans Dieter Huber sieht Mädchen auf der Brücke als eine „modulartig“ zusammengesetzte Kombination altbekannter Motive aus dem Werk Munchs. Das Anwesen Kjøsterudgården im Hintergrund findet sich mit seinen – zu einer einzigen Silhouette verschmelzenden – hohen Lindenbäumen etwa schon in Sternennacht. Die steile Diagonale des Steges erinnert an Der Schrei.[1] Dort herrscht allerdings laut Bischoff eine Dynamik in die Tiefe vor, während der Steg in Mädchen auf der Brücke, als sei er eine Antwort auf das frühere Bild, nun aufwärts führt.[6] Das vordere Mädchen mit weißem Kleid und blonden Haaren ordnet Huber einem Typus zu, der sich in vielen Bildern Munchs wiederfindet, dem der unschuldigen Frau wie in Zwei Menschen, Der Tanz des Lebens oder Die Frau in drei Stadien. Wie dort habe Munch den Lebenszyklus auf die Geschlechtsreife dreier Frauen bezogen: Nach dem Weiß der Unschuld symbolisiere das Rot der Zweiten die erwachende Erotik, das Grün der Dritten aufkommende Eifersucht.[7]

Weitere Fassungen

-

Mädchen auf der Brücke (1901), Öl auf Leinwand, 84 × 129,5 cm, Hamburger Kunsthalle

Mädchen auf der Brücke (1901), Öl auf Leinwand, 84 × 129,5 cm, Hamburger Kunsthalle -

Mädchen auf der Brücke (1902), Öl auf Leinwand, 86 × 75,8 cm, Puschkin-Museum, Moskau

Mädchen auf der Brücke (1902), Öl auf Leinwand, 86 × 75,8 cm, Puschkin-Museum, Moskau -

Vier Mädchen auf der Brücke (1905), Öl auf Leinwand, 126 × 126 cm, Wallraf-Richartz-Museum, Köln

Vier Mädchen auf der Brücke (1905), Öl auf Leinwand, 126 × 126 cm, Wallraf-Richartz-Museum, Köln -

Mädchen auf der Brücke (1927), Öl auf Leinwand, 100,5 × 90 cm, Munch-Museum Oslo

Mädchen auf der Brücke (1927), Öl auf Leinwand, 100,5 × 90 cm, Munch-Museum Oslo -

Mädchen auf der Brücke (1933–35), Öl auf Leinwand, 80,5 × 69,3 cm, Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas

Mädchen auf der Brücke (1933–35), Öl auf Leinwand, 80,5 × 69,3 cm, Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas

Zwischen den Jahren 1901 und 1940 schuf Munch insgesamt zwölf Ölgemälde dieses Motivs, siehe dazu auch die Liste der Gemälde von Edvard Munch. In fünf Versionen sind die Personengruppen wegen ihrer Aufmachung und Kleidung eindeutig erwachsenen Frauen zuzuordnen, die übrigen zeigen jugendliche Mädchen.[8] Während die Fassung aus dem Puschkin-Museum von 1902 der Urfassung sehr nahe ist,[9] ist in anderen späteren Kompositionen mit drei oder vier Mädchen das erste Mädchen dem Betrachter zugewandt. In der Fassung des Wallraf-Richartz-Museums (entstanden 1905) ist statt des Gesichts jedoch lediglich eine farbige Fläche zu sehen. Daher sieht Jürgen Schultze in dieser Fassung „eine beinahe fauvistisch verselbständigte Farbe“. Durch die leuchtenden Farben versprühe das Bild Optimismus und sinnliche Lebendigkeit.[10] Ganz anders beschreibt das Museum selbst das Bild als „abgründig“, „albtraumhaft“ und furchterregend.[11] In einer Fassung in Privatbesitz von 1902 gruppieren sich die Mädchen in einem Kreis. Diese Fassung zeichnet sich gegenüber der Erstfassung durch gestiegene Schärfe und stärkeren Kontrast aus.[8]

-

Mädchen auf der Brücke (1902), Öl auf Leinwand, 101 × 102,5 cm, Privatsammlung

Mädchen auf der Brücke (1902), Öl auf Leinwand, 101 × 102,5 cm, Privatsammlung - Frauen auf der Brücke (1902), Öl auf Leinwand, 184 × 205 cm, Kunstmuseum Bergen

-

Frauen auf der Brücke (1903), Öl auf Leinwand, 92 × 80 cm, Privatsammlung

Frauen auf der Brücke (1903), Öl auf Leinwand, 92 × 80 cm, Privatsammlung -

Frauen auf der Brücke (1903), Öl auf Leinwand, 203 × 230 cm, Thielska galleriet, Stockholm

Frauen auf der Brücke (1903), Öl auf Leinwand, 203 × 230 cm, Thielska galleriet, Stockholm -

Frauen auf der Brücke (1934–40), Öl auf Leinwand, 110 × 129 cm, Munch-Museum Oslo

Frauen auf der Brücke (1934–40), Öl auf Leinwand, 110 × 129 cm, Munch-Museum Oslo

Auch in Frauen auf der Brücke aus dem Jahr 1902 haben sich die Farben aufgehellt, die Szenerie scheint von der Nacht in den Tag gerückt, und es fehlt jede Form von Bedrohung. Die Komposition, in der eine Frau aus der Gruppe der anderen getreten ist, erinnert an Munchs Gemälde Der Sturm aus dem Jahr 1893. In der Frau im Vordergrund hat er vermutlich seine Jugendfreundin Aase, Ehefrau des Rechtsanwaltes Harald Nørregaard, porträtiert. In der Fassung der Thielska galleriet in Stockholm aus dem Jahr 1903 behält Munch die wie eine Pyramide aufgebaute Frauengruppe bei, kontrastiert sie jedoch mit drei dunkel gekleideten Männern, die auf das Geländer gestützt sind. Trotz der grundsätzlich helleren Farbe und heiteren Note der Bilder bleiben laut Ulrich Bischoff die Themen aus dem Lebensfries (Lebensalter, Mann-Frau-Beziehung) für Munch bestimmend.[12] Allerdings führt Munch in den späteren Werken die Leerstellen des Motivs, die auch als Symbol der Einsamkeit gedeutet werden können, mehr und mehr aus und schließt damit laut Dieter Buchhart seine eigene Lebenszeit in das Werk ein.[13]

-

Mädchen auf der Brücke (1903), Radierung, 18,5 × 25,5 cm, Munch-Museum Oslo

Mädchen auf der Brücke (1903), Radierung, 18,5 × 25,5 cm, Munch-Museum Oslo -

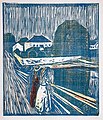

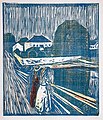

Mädchen auf der Brücke (1905), Holzschnitt, 26,8 × 20,4 cm, Munch-Museum Oslo

Mädchen auf der Brücke (1905), Holzschnitt, 26,8 × 20,4 cm, Munch-Museum Oslo -

Auf der Brücke (1912–13), Lithografie, 37,3 × 52,8 cm, Munch-Museum Oslo

Auf der Brücke (1912–13), Lithografie, 37,3 × 52,8 cm, Munch-Museum Oslo

Munch fertigte insgesamt fünf grafische Versionen des Motivs an. Eine Radierung in einer Kupferplatte aus dem Jahr 1903 (im Catalogue raisonné von Gerd Woll, Nr. 232) ist eine gespiegelte Version des Gemäldes aus der Hamburger Kunsthalle. Ein Holzschnitt aus dem Jahr 1905 (Woll, Nr. 271) ist eine gespiegelte Version des Gemäldes aus der Norwegischen Nationalgalerie bzw. dem Puschkin-Museum. Eine Lithografie aus den Jahren 1912/13 (Woll, Nr. 416) greift das Motiv der im Kreis versammelten Mädchengruppe des Gemäldes im Privatbesitz aus dem Jahr 1902 auf. Ein Holzschnitt aus dem Jahr 1918 (Woll, Nr. 628) und eine Zinkografie aus den Jahren 1918–20 (Woll, Nr. 629) geben erneut das Bildmotiv aus der Norwegischen Nationalgalerie wieder.[14]

-

Mädchen auf der Brücke (1918), Holzschnitt, 50 × 43 cm, Munch-Museum Oslo

Mädchen auf der Brücke (1918), Holzschnitt, 50 × 43 cm, Munch-Museum Oslo -

Mädchen auf der Brücke (1918), Zinkografie, 49,2 × 42,5 cm, Munch-Museum Oslo

Mädchen auf der Brücke (1918), Zinkografie, 49,2 × 42,5 cm, Munch-Museum Oslo -

Mädchen auf der Brücke (1918), Kombinationsdruck Holzschnitt mit Zinkografie, 49,5 × 42,3 cm, Munch-Museum Oslo

Mädchen auf der Brücke (1918), Kombinationsdruck Holzschnitt mit Zinkografie, 49,5 × 42,3 cm, Munch-Museum Oslo

Bildgeschichte

Die erste Fassung von Mädchen auf der Brücke, damals noch Sommernacht betitelt,[8] entstand im Sommer 1901 in Åsgårdstrand, einem Ort, in dem Munch seit langem die Sommermonate verbrachte und in dem viele seiner bekannten Bilder entstanden sind. Bei seiner ersten Ausstellung im Folgejahr auf der Berliner Sezession wurde es von der zeitgenössischen Kritik begeistert aufgenommen. Für Max Liebermann war es das beste Bild Munchs und Walter Leistikow wollte es erwerben, doch Munch hatte es bereits dem norwegischen Kunstsammler Olaf Schou als Ersatz für das kurz zuvor bei einem Schiffstransport zerstörte Gemälde Zwei Menschen (Die Einsamen) versprochen.[7] Schou schenkte das Bild 1909 der Norwegischen Nationalgalerie.[15]

Zehn der insgesamt zwölf von Munch angefertigten Gemälde befinden sich in öffentlichen Sammlungen; zwei weitere in Privatbesitz. Eine Fassung aus dem Jahr 1902, deren Provenienz sich seit 1915 durch verschiedene Privatsammlungen nachvollziehen lässt, wurde im November 2016 für knapp 54,5 Millionen Dollar bei Sotheby’s an einen unbekannten Käufer versteigert.[8] Zu diesem Zeitpunkt war es von den Werken Munchs – nach einer Version von Der Schrei – jenes, für das der zweithöchste Preis bezahlt worden war.[16]

Das norwegische Postunternehmen Postverket gab 1963 Munchs Holzschnitt Mädchen auf der Brücke auf einer 90-Øre-Briefmarke heraus.

Literatur

- Ulrich Bischoff: Edvard Munch. Taschen, Köln 1988, ISBN 3-8228-0240-9, S. 68–72.

- Hans Dieter Huber: Edvard Munch. Tanz des Lebens. Reclam, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-15-010937-3, S. 105–106.

- Jürgen Schultze: Mädchen auf der Brücke, 1905. In: Edvard Munch. Museum Folkwang, Essen 1988, ohne ISBN, Kat. 67.

- Gerd Woll: Edvard Munch - complete paintings : catalogue raisonné. 4 Bände. Übersetzung aus dem Norwegischen. Thames & Hudson, London 2009

- darin die Nummern: 483; 484; 539; 540; 541; 566; 567; 604; 639; 1632; 1715; 1721

- weiterhin; 542: Einzelporträt aus 541; 624: Kjøsterudgården in Åsgårdstrand; 1713: der Anleger mit Booten mit derselben Szenerie

- Gerd Woll: Edvard Munch. Werkverzeichnis der Graphik. Übersetzung aus dem Englischen von Matthias Wolf. München : Beck, 2001, ISBN 3-406-47971-5

- darin die Nummern: 232; 271; 416; 628; 629

Weblinks

- The Girls on the Pier, ca. 1901 im Nationalmuseum Oslo.

- Edvard Munch: Pikene på broen (Girls on the Bridge) – Fassung, die im November 2016 bei Sotheby’s versteigert wurde.

- Vier Mädchen auf der Brücke im Wallraf-Richartz-Museum.

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Hans Dieter Huber: Edvard Munch. Tanz des Lebens. Reclam, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-15-010937-3, S. 105.

- ↑ Ulrich Bischoff: Edvard Munch. Taschen, Köln 1988, ISBN 3-8228-0240-9, S. 68.

- ↑ Ulrich Bischoff: Edvard Munch. Taschen, Köln 1988, ISBN 3-8228-0240-9, S. 68–69.

- ↑ Ulrich Bischoff: Edvard Munch. Taschen, Köln 1988, ISBN 3-8228-0240-9, S. 70.

- ↑ Ulrich Bischoff: Edvard Munch. Taschen, Köln 1988, ISBN 3-8228-0240-9, S. 69–70.

- ↑ Ulrich Bischoff: Edvard Munch. Taschen, Köln 1988, ISBN 3-8228-0240-9, S. 69.

- ↑ a b Hans Dieter Huber: Edvard Munch. Tanz des Lebens. Reclam, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-15-010937-3, S. 105–106.

- ↑ a b c d Originals vom 16. November 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.sothebys.com – Fassung, die im November 2016 bei Sotheby’s versteigert wurde.

- ↑ Edvard Munch White Night. Aasgardstrand (girls on the Bridge). 1902–1903 im Puschkin-Museum.

- ↑ Jürgen Schultze: Mädchen auf der Brücke, 1905. In: Edvard Munch. Museum Folkwang, Essen 1988, ohne ISBN, Kat. 67.

- ↑ Vier Mädchen auf der Brücke im Wallraf-Richartz-Museum.

- ↑ Ulrich Bischoff: Edvard Munch. Taschen, Köln 1988, ISBN 3-8228-0240-9, S. 71–72.

- ↑ Dieter Buchhart: Edvard Munch – Zeichen der Moderne. Die Dualität einer materialbasierten Modernität. In: Dieter Buchhart (Hrsg.): Edvard Munch. Zeichen der Moderne, Hatje Cantz, Ostfildern 2007, ISBN 978-3-7757-1912-4, S. 17.

- ↑ Gerd Woll: The Complete Graphic Works. Orfeus, Oslo 2012, ISBN 978-82-93140-12-2, S. 232, 269, 416, 627–630.

- ↑ The Girls on the Pier, ca. 1901 im Nationalmuseum Oslo.

- ↑ Munch-Gemälde für 54,5 Millionen Dollar versteigert. Auf: Spiegel Online vom 15. November 2016.